-

-

PHARMIG info

Unter anderem lesen Sie in dieser Ausgabe:

KALTFRONT ÜBER DEM ATLANTIK

Amerika zeigt Europa in Sachen Arzneimittelpreise die sprichwörtlich kalte Schulter: Wer zahlt künftig für Innovationen?

Jetzt lesen oder kostenlos abonnieren!

-

KOMMUNALE ABWASSERRICHTLINIE – warum Fairness wichtig ist

-

Daten & Fakten 2025

Zahlen und Hintergrundinformationen aus Pharmaindustrie und Gesundheitswesen.

Aktualisiert und frisch aufbereitet! -

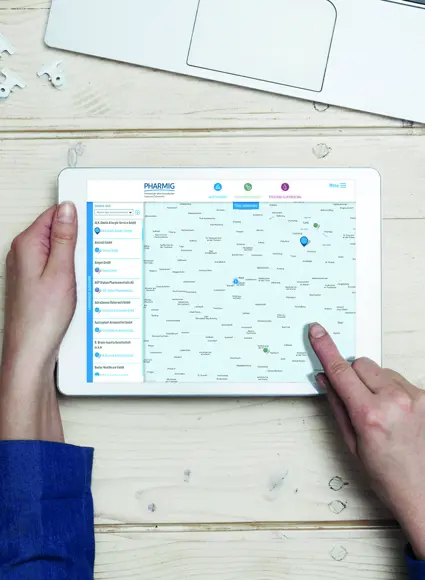

18.000 Mitarbeitende, 150 Unternehmen, Investitionen in Millionenhöhe

Den Pharmastandort Österreich digital entdecken.

-

Positionen der pharmazeutischen Industrie

-

Themenschwerpunkt Versorgung und Lieferengpässe

Themen

-

Kommentar von

Kommentar vonEine Strategie allein reicht nicht – was zählt ist die Wirkung

-

Kommentar von

Kommentar vonEin Wunsch ans Christkind?

-

Innovationen

InnovationenEuropa hat die Wahl

-

Kommentar von

Kommentar vonZwischen Kostendruck und Versorgungslücke: Warum Innovation kein Luxus ist.

-

Innovationen

InnovationenKaltfront über dem Atlantik

-

Klinische Forschung

Klinische ForschungFaktencheck: Wie steht es um Klinische Prüfungen in Österreich?

-

Kommentar von Mag. Alexander Herzog

Kommentar von Mag. Alexander HerzogAlarmstufe Rot für die Arzneimittelversorgung

-

Versorgung

VersorgungStandortförderung: Sichere Versorgung fällt nicht vom Himmel

-

Versorgung

VersorgungGut vorbereitet reisen – mit der richtigen Reiseapotheke

-

Kommentar von Mag. Alexander Herzog

Kommentar von Mag. Alexander HerzogGesundheitsdaten nutzen – ohne Angst und mit Verstand

-

Seltene Erkrankungen

Seltene ErkrankungenNeues PHARMIG Factsheet Seltene Erkrankungen

-

Versorgung

VersorgungKommunale Abwasserrichtlinie – warum Fairness wichtig ist

News

-

26.02.2026

Ein Vierteljahrhundert Innovation und Perspektiven für Menschen mit seltenen Erkrankungen

Seit 2000 hat die EU-Verordnung über Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Drugs) die Forschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen maßgeblich vorangetrieben: Mehr als 160 Arzneimittel mit Orphan Drug-Status stehen aktuell zur Behandlung zur Verfügung, rund 2.900 weitere befinden sich in Entwicklung.

Wien, 26. Februar 2026 – Anlässlich des Tags der Seltenen Erkrankungen am 28. Februar rückt die Situation von mehr als 30 Millionen Menschen in der EU in den Mittelpunkt. Unter dem Sammelbegriff seltene Erkrankungen werden 6.000 bis 8.000 unterschiedliche Krankheitsbilder zusammengefasst; für weniger als fünf Prozent gibt es eine zugelassene spezifische Therapie. Insgesamt betreffen diese Erkrankungen sechs bis acht Prozent der EU-Bevölkerung, in Österreich sind es rund eine halbe Million Menschen, womit diese Gruppe zu den weltweit größten unterversorgten Patient:innengruppen zählt. Für viele Betroffene ist medizinischer Fortschritt oft die einzige Chance auf eine wirksame Behandlung.

Mit der im Jahr 2000 in Kraft getretenen europäischen Orphan Drug-Verordnung wurden gezielte regulatorische und finanzielle Anreize geschaffen, um Forschung und Entwicklung in diesem hoch unterversorgten Bereich zu fördern, da die Entwicklung zu den üblichen Marktbedingungen kaum möglich wäre. Ähnliche Gesetzgebungen in den USA und Japan aus den 1980er-Jahren und die damit erzielten positiven Effekte dienten als Vorbilder. „Für Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihre Angehörigen bedeutet jede neue Therapie mehr als medizinischen Fortschritt – sie bedeutet Hoffnung, Perspektive und oft erstmals eine reale Behandlungsoption“, betont Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG. „Dass heute deutlich mehr Therapien zur Verfügung stehen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis klar strukturierter und innovationsfördernder regulatorischer Rahmenbedingungen.“

Die Wirkung der Verordnung ist messbar: Während es im Jahr 2000 kaum spezifische Arzneimittel für seltene Erkrankungen gab, wurden bereits in den ersten Jahren nach ihrem Inkrafttreten jährlich rund 70 Anträge auf Zuerkennung des Orphan Drug-Status gestellt, unter anderem um Zugang zu F&E-Förderungen zu erhalten. Etwa fünf Arzneimittel pro Jahr erhielten damals eine Marktzulassung. In den vergangenen Jahren ist diese Zahl deutlich gestiegen: Rund 150 Anträge auf Orphan Drug-Status sowie etwa 20 Marktzulassungen pro Jahr zeugen von einer kontinuierlichen Entwicklung.

Der Orphan Drug-Status wird nach wissenschaftlicher Bewertung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) von der Europäischen Kommission zuerkannt und sichert auch nach der Zulassung – unabhängig vom Patentschutz – eine zehnjährige Marktexklusivität. Derzeit stehen in der EU über 160 Orphan Drugs zur Verfügung. Weitere 102 Arzneimittel haben ihren Orphan Drug-Status regulär verloren, sind jedoch größtenteils weiterhin verfügbar. Gleichzeitig befinden sich rund 2.900 Therapien mit Orphan Drug-Status in Entwicklung.

Damit Forschung und Entwicklung in diesem komplexen Bereich weiter voranschreiten können, verweist Herzog auf die Bedeutung stabiler Rahmenbedingungen: „Die europäische Orphan Drug-Verordnung unterstützt die Forschung und Entwicklung für seltene Erkrankungen. Wer medizinischen Fortschritt und Versorgungsperspektiven in Europa sichern will, sollte diese Bedingungen nicht schwächen. Forschung benötigt langfristig sichere, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Es ist entscheidend, dass diese fördernden Regelungen auch in der erwarteten neuen EU-Arzneimittelgesetzgebung erhalten bleiben, denn für den Großteil der seltenen Erkrankungen gibt es bislang keine Therapien.“

Medizinische Durchbrüche 2022–2025

Welchen wesentlichen Beitrag regulatorische Anreize und biomedizinische Forschung leisten können, zeigen mehrere neue Therapien, die in den vergangenen vier Jahren für seltene und bisher kaum behandelbare Erkrankungen zugelassen wurden. Dazu gehören Behandlungen für genetische Bluterkrankungen wie die Sichelzellerkrankung, erstmals auf Basis der CRISPR/Cas9-Technologie, sowie neue Optionen bei Duchenne-Muskeldystrophie, beim Wiskott-Aldrich-Syndrom und bei dystropher Epidermolysis bullosa. Auch bei seltenen Tumorerkrankungen wie der Myelofibrose und der von Hippel-Lindau-Erkrankung wurden wichtige Fortschritte erzielt. Die Beispiele stammen aus EMA-Berichten zu Humanarzneimitteln der Jahre 2022 bis 2025.Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Mag. (FH) Martina Dick

Communications Expert

+43 664 8860 6819

martina.dick@pharmig.at -

26.02.2026

Großeinsatz gegen gefälschte Arzneimittel

Bilanz der Europol-Operation zeigt, dass gefälschte und illegale Medikamente weiterhin eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen.

Wien, 26. Februar 2026 – Gefälschte Arzneimittel und andere illegale Produkte im Wert von rund 33 Millionen Euro wurden im Rahmen der von Europol koordinierten Operation SHIELD VI zwischen April und November 2025 in 30 Ländern sichergestellt. Die Ergebnisse offenbaren die hohe Aktivität der beteiligten kriminellen Netzwerke und das erhebliche Risiko von Fälschungen für die öffentliche Gesundheit.

„Die Bilanz der Operation führt uns vor Augen, dass der Handel mit gefälschten Arzneimitteln ein massives Problem bleibt, das wir weiterhin mit aller Entschlossenheit bekämpfen müssen. Denn diese Fake-Produkte unterliegen keiner Qualitätskontrolle, werden unter mangelhaften Bedingungen hergestellt und können gefährliche Inhaltsstoffe enthalten. Damit wird die Gesundheit der Patientinnen und Patienten bewusst aufs Spiel gesetzt“, warnt Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, vor den Gefahren durch gefälschte Arzneimittel.

Im Zuge der europaweiten Schwerpunktaktion wurden große Mengen illegaler Medikamente aus dem Verkehr gezogen. Laut Europol‑Aussendung wurden rund 140.000 Arzneimittelpackungen, etwa 3,3 Tonnen Pulver und Rohmaterial, rund 900 Liter konzentrierte Wirkstoffe, etwa 3,2 Millionen Tabletten sowie knapp 920.000 Ampullen und Fläschchen sichergestellt. Bei den beschlagnahmten Präparaten handelte es sich unter anderem um vermeintliche Gewichtsreduktionsmittel, Dopingmittel, anabole Steroide, falsche Nahrungsergänzungsmittel sowie gefälschte medizinische Geräte.

Bereits im Vorjahr warnte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor illegalen und gesundheitsgefährdenden Präparaten, die über das Internet verkauft werden. Dass der illegale Handel aktiv ist, zeigt auch der im Vorjahr veröffentlichte Produktpirateriebericht des Finanzministeriums, demzufolge 378.000 gefälschte oder illegale Medikamente beschlagnahmt wurden.

Insgesamt 66 Webseiten von kriminellen Anbietern wurden im Rahmen der Operation SHIELD VI vom Netz genommen. Anstatt auf dubiosen Webseiten Medikamente zu bestellen, sollten derartig sensible Produkte ausnahmslos auf legalem Wege bezogen werden. Dazu erläutert Herzog: „Der einfachste Weg, um Fälschern das Handwerk zu legen, ist, auf Arzneimittel aus unsicheren Quellen gänzlich zu verzichten. Wer seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen will, sollte Arzneimittel ausschließlich in Apotheken oder bei zertifizierten Online-Apotheken beziehen.“

Einen Überblick über diese zertifizierten und damit sicheren Versandapotheken bietet die Website des BASG unter https://www.basg.gv.at/konsumentinnen/arzneimittel-im-internet/versandapotheken .

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Mag. (FH) Stefan Prims

Communications Expert

+43 676 77 41 651

stefan.prims@pharmig.at -

16.02.2026

DekarbPharm abgeschlossen: Praxisnahes Werkzeugset unterstützt Pharmaunternehmen bei der Dekarbonisierung

Nach drei Jahren Forschung liefert das Branchenprojekt DekarbPharm Tools, Leitfäden und Analysen, mit denen pharmazeutische Produktionsstandorte Dekarbonisierungspfade planen und umsetzen können.

Wien, 16. Februar 2026 – Ziel des gemeinsamen Forschungsprojekts DekarbPharm von AIT Austrian Institute of Technology und PHARMIG, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, war es, praktikable und kostenoptimierte Wege zu einer klimaneutralen Energieversorgung in pharmazeutischen Produktionsumgebungen aufzuzeigen. Nun liegen anwendungstaugliche Ergebnisse vor: Das technisch weiterentwickelte DekarbPharm Online-Tool, energie- und prozesstechnische Analysen sowie konkrete Empfehlungen und praxisnahe Leitfäden für pharmazeutische Produktionsstandorte.

„Mit dem Abschluss des Projekts steht der pharmazeutischen Industrie erstmals ein vollständiger Werkzeugkasten zur Verfügung, um die eigene Dekarbonisierung gezielt, datenbasiert und wirtschaftlich sinnvoll voranzutreiben“, sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG. „Unternehmen können unterschiedliche Dekarbonisierungspfade simulieren, Energieversorgungsoptionen planen und Investitionsentscheidungen auf Basis einer robusten Datenlage treffen – ein wichtiger Schritt in Richtung klimafitter Produktionsstandorte.“

Im dritten Forschungsjahr lag der Schwerpunkt auf der Überführung der bisherigen Forschungsergebnisse in die praktische Anwendung. Die entwickelten Modelle zur Analyse von Energiebedarfen, zur Bewertung von Technologien und zur Ableitung möglicher Dekarbonisierungsoptionen wurden weiter verfeinert, auf reale Standortbedingungen angewandt und systematisch überprüft. Ein besonderer Fokus lag auf den sogenannten HVAC-Systemen – also jenen Anlagen, die für die Belüftung sowie die Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Reinräumen und pharmazeutischen Produktionsbereichen verantwortlich sind und gleichzeitig einen erheblichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch haben. Detaillierte Untersuchungen zeigten, wo effizientere Regelstrategien, technische Anpassungen und realistisch umsetzbare Maßnahmen möglich sind.

Parallel dazu wurden Lastspitzen in der Energieversorgung detailliert analysiert – etwa beim gleichzeitigen Betrieb energieintensiver Produktionsschritte oder bei stark schwankenden Wärme- und Kältebedarfen. Untersucht wurde, wie thermische und elektrische Speicher, die Nutzung volatiler Strompreise sowie die Erzeugung erneuerbarer Energie gezielt eingesetzt werden können, um Lastspitzen zu reduzieren, Engpässe zu entschärfen und bestehende Anlagen effizienter zu nutzen.

Das bestehende DekarbPharm Online-Tool wurde technisch ausgebaut und mit zusätzlichen Daten und Parametern ergänzt, sodass Unternehmen ihre Energiesysteme realitätsnah abbilden und verschiedene Betriebs- und Technologieoptionen nachvollziehbar vergleichen können. Die enge Zusammenarbeit mit den beteiligten pharmazeutischen Unternehmen erwies sich dabei als zentraler Erfolgsfaktor: Sie ermöglichte es, die Modelle anhand realer Betriebsdaten zu validieren und die Werkzeuge konsequent auf die Anforderungen der industriellen Praxis auszurichten.

Zu den zentralen Ergebnissen des Projekts zählen Branchenleitfäden, die technische und wirtschaftliche Empfehlungen bündeln und einen strukturierten Überblick über wirksame Dekarbonisierungsstrategien geben. Ergänzt werden sie durch standortspezifische Analysen, die für die teilnehmenden pharmazeutischen Produktionsstandorte erarbeitet wurden und individuelle Maßnahmenpakete sowie technologisch fundierte Pfade zur CO₂-Reduktion aufzeigen. Besonders für kleine und mittlere Betriebe bieten die Ergebnisse von DekarbPharm damit einen niederschwelligen Zugang zu strategischer und operativer Dekarbonisierungsplanung.

„Unser Ziel war es, ein Instrument zu entwickeln, das die komplexen Energiesysteme pharmazeutischer Werke realistisch abbildet und gleichzeitig einfach bedienbar bleibt“, erklärt Anton Beck, Projektleiter am AIT Center for Energy. „DekarbPharm ermöglicht es, robuste Dekarbonisierungspfade zu entwickeln und ökologische Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Machbarkeit zu verbinden.“

Gerwin Drexler Schmid, Business Manager Net Zero Industries am AIT, ergänzt: „Die systematische Reduktion von Energieverbräuchen und Emissionen entlang des gesamten Produktionsprozesses ist entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. DekarbPharm zeigt, wie innovative Technologien und eine durchdachte Energiesystemplanung gemeinsam den Weg zu klimaneutralen Herstellungsumgebungen ebnen können.“

Die Finanzierung des Projekts erfolgte über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) sowie über Bar- und Eigenleistungen der Projektpartner Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH, Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H., Pfizer Manufacturing Austria GmbH, Sandoz GmbH, Takeda Manufacturing Austria AG und der PHARMIG als Projektkoordinatorin.

Weitere Informationen: https://dekarbpharm.ait.ac.at/

Rückfragehinweise

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Mag. (FH) Martina Dick

Communications Expert

+43 664 8860 6819

martina.dick@pharmig.atAIT Austrian Institute of Technology Center for Energy

Mag. Margit Özelt

Marketing & Communications

+43 664 8839 0660

margit.oezelt@ait.ac.at

www.ait.ac.at/energy -

02.02.2026

Moderne Krebsmedizin verbessert Krankheitsprognosen von Betroffenen

Innovative Therapien stärken Überlebenschancen und Lebensqualität bei Krebs, erfordern aber intensive Forschung.

Wien, 2. Februar 2026 – Rund 440.000 Menschen in Österreich leben derzeit mit der Diagnose Krebs. Jedes Jahr kommen etwa 46.000 neue Fälle hinzu. Obwohl Krebs hierzulande weiterhin die zweithäufigste Todesursache ist, steigen die Überlebenschancen dank evidenzbasierter und zeitgerechter Früherkennung, Diagnostik und Behandlung. Eine Umfrage unter den in Österreich forschenden PHARMIG-Mitgliedsunternehmen zeigt, dass die Onkologie das am häufigsten beforschte Gebiet im Zuge der Medikamentenentwicklung ist.

Wie aus der Umfrage hervorgeht, entfielen im Jahr 2024 insgesamt 184 klinische Prüfungen und damit 43 Prozent aller 430 von pharmazeutischen Unternehmen in Österreich gesponserten Studien auf die Onkologie. Mit über 1.700 Teilnehmenden an diesen Studien stellt Krebs damit die größte Patientengruppe in der klinischen Forschung dar. Für Betroffene bedeutet das einen frühen Zugang zu Medikamenten mit modernsten Wirkstoffen und Therapieansätzen.

„Österreich trägt dank der hier durchgeführten klinischen Studien wesentlich zur Verbesserung der Versorgung von Menschen, die an Krebs leiden, bei“, hält Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar fest. „Freilich würden wir uns weit mehr Forschung hierzulande wünschen, denn wir haben ideale Voraussetzungen dafür. Und es wäre speziell zum Vorteil jener, die an Krebs leiden. Denn im Rahmen klinischer Studien erhalten Patientinnen und Patienten oft bereits Jahre vor der Markteinführung Zugang zu den neuesten Therapien, was gerade bei Krebs überlebensentscheidend sein kann“, so Herzog.

Ein Blick auf die europäischen Zulassungen zeigt, wie schnell sich die Krebsmedizin weiterentwickelt. In den vergangenen vier Jahren wurden insgesamt 106 neue Krebsmedikamente zugelassen bzw. von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zur Zulassung empfohlen. Davon entfielen 18 auf das Jahr 2025, darunter Produkte, die Wirkstoffe gezielt zu Tumorzellen bringen, wichtige Signalwege in Krebszellen hemmen oder das Immunsystem gentechnisch verstärken. Weltweit befinden sich derzeit mehr als 2.000 onkologische Wirkstoffe in der Pipeline.

Welche Auswirkungen die beständige Entwicklung neuer Krebstherapien für Betroffene in Österreich hat, lässt sich an den neuesten Überlebensdaten klar erkennen. Die relative Fünfjahresüberlebensrate liegt laut Statistik Austria inzwischen bei 63 Prozent und damit zwei Prozentpunkte höher als in der Diagnoseperiode 2010 bis 2014, in der sie 61 Prozent betrug. Diese Verbesserung ist neben den Therapien freilich auch den Fortschritten bei Prävention, Früherkennung und Diagnostik zuzuschreiben.

Der kürzlich von der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (ÖGHO) und der Österreichischen Krebshilfe veröffentlichte Österreichische Krebsreport 2025 bestätigt diesen Trend und zeigt, dass innovative Therapien dazu beitragen, den Verlauf vieler Erkrankungen deutlich zu verbessern. Besonders ältere Patientinnen und Patienten ziehen spürbaren Nutzen aus diesen Fortschritten, weil sie heute trotz oft vorliegender Begleiterkrankungen viel besser und gezielter behandelt werden können als früher.

„Die Diagnose Krebs ist und bleibt für Betroffene und Angehörige nach wie vor ein Schock. Gleichzeitig gibt es für immer mehr Krebsarten wirkungsvolle Therapien. Das verbessert die Überlebenschancen und schenkt vielen Menschen Lebensjahre, die vor diesen Therapien verloren waren. Das macht die Forschung so unendlich wertvoll“, so Herzog.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

20.01.2026

Europa erweitert sein Arzneimittelspektrum

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat im Jahr 2025 insgesamt 104 Arzneimittel zur Erstzulassung empfohlen. Das zeigt der aktuelle Jahresbericht der europäischen Arzneimittelbehörde. Folgt die Europäische Kommission den Empfehlungen der EMA und erteilt eine Zulassung, bedeutet das einen signifikanten Ausbau des medizinischen Versorgungsspektrums. Dank neuer Wirkstoffe und Indikationserweiterungen werden auch Krankheiten behandelbar, bei denen es bislang noch keine adäquaten Therapien gab, so etwa im Bereich der seltenen Erkrankungen. Besonders viele Produkte betreffen die Bereiche Krebs, Immunologie, Neurologie und Infektionen.

Im Detail umfassen die 104 EMA-Zulassungsempfehlungen 38 neue Wirkstoffe. 16 Arzneimittel dienen der Behandlung seltener Erkrankungen. Des Weiteren sind 41 der 104 empfohlenen Arzneimittel Biosimilars, also Nachbauten von Biologika. 10 sind Generika und damit Nachfolger von chemisch-synthetisch hergestellten Medikamenten. Zudem wurden 4 Impfstoffe empfohlen, etwa zum Schutz vor bakteriellen und viralen Erkrankungen. Die Empfehlungen betreffen auch weitere Erstzulassungen außerhalb dieser Gruppen, etwa Produkte mit bekannten Wirkstoffen in neuer Darreichungsform.

Zusätzlich zu diesen 104 Empfehlungen auf Erstzulassungen hat die EMA im vergangenen Jahr zu 89 bereits verfügbaren Arzneimitteln eine Indikationserweiterung empfohlen. 40 dieser Erweiterungen betreffen speziell die Versorgung von Kindern und Jugendlichen.

Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, betont die Bedeutung dieser Entwicklungen: „Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie viel medizinischer Fortschritt entsteht, aber auch, wie wichtig es ist, diesen Fortschritt für die Menschen tatsächlich zugänglich zu machen. Hinter jedem dieser empfohlenen Arzneimittel steht die Hoffnung der Betroffenen auf mehr Lebensqualität.“

Die EMA-Empfehlungen zeigen, dass personalisierte Behandlungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, bei denen Therapien stärker an individuelle Merkmale angepasst werden. Ebenso Zell‑ und Gentherapien, von denen vier unter die 104 Zulassungsempfehlungen fallen. Diese sogenannten Advanced Therapies beruhen auf biotechnologischen Verfahren, wie der gezielten Veränderung von Zellen oder der Reparatur genetischer Defekte. Sie eröffnen neue Möglichkeiten in Bereichen, in denen herkömmliche Behandlungen oft an Grenzen stoßen.

Herzog betont bei dieser Gelegenheit auch den gesamtwirtschaftlichen Wert moderner Therapien: „Was wir hier sehen, sind Forschungserfolge und gleichzeitig neue Chancen für Menschen, die schon lange auf Behandlungsmöglichkeiten warten.“ Doch mit der Forschung allein ist es nicht getan, denn: „Damit diese Therapien auch wirklich bei Patientinnen und Patienten ankommen, brauchen wir Preis- und Erstattungsmodelle, die den tatsächlichen Nutzen moderner Arzneimittel abbilden. Dazu gehören, neben ihren Effekten auf die Gesundheit von Patientinnen und Patienten, auch die Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit, die Vermeidung oder Verkürzung von Krankenhausaufenthalten oder auch der Beitrag moderner und bewährter Therapien zur wirtschaftlichen Stabilität unseres Versorgungssystems. All das muss in allfällige Preis- und Erstattungsverhandlungen miteinbezogen werden“, so Herzog.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

16.01.2026

Umfassend geschützt: Impfungen als wirkungsvolle Gesundheitsvorsorge

Impfungen bleiben eine der wirksamsten Präventionsmaßnahmen. Sie schützen Menschen jeden Alters mitunter ein Leben lang vor Infektionskrankheiten und schweren Krankheitsverläufen.

Wien, 16. Jänner 2026 – Impfungen sind eine zentrale Maßnahme der Gesundheitsvorsorge. Sie können Menschen jeden Alters vor Infektionskrankheiten, schweren Krankheitsverläufen und langfristigen Folgeschäden schützen – je nach Impfung sogar lebenslang. Anlässlich des morgigen Österreichischen Impftages betont Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, den Stellenwert von Impfungen und verweist auf laufende Innovationen im Impfstoffbereich: „Impfungen zählen zu den effektivsten präventiven Maßnahmen der Medizin. Bei manchen Infektionskrankheiten sind sie sogar die einzige wirksame Vorsorgeoption. Damit dieses Potenzial tatsächlich wirkt, müssen Impfungen konsequent in Anspruch genommen werden.“

Österreich liegt bei den Durchimpfungsraten der Bevölkerung seit Jahren unter dem europäischen Durchschnitt – mit spürbaren Folgen: Erkrankungen wie Masern, Keuchhusten oder Hepatitis A treten wieder deutlich häufiger auf. Dabei beschränkt sich der Schutz durch Impfungen nicht nur auf Kinder, sondern ist auch für Erwachsene essenziell: „Ein lückenloser Impfschutz über alle Lebensphasen hinweg ist ein zentraler Bestandteil moderner Gesundheitsvorsorge“, so Herzog. Besonders ältere Menschen oder Personen mit chronischen Erkrankungen profitieren: Impfungen können zusätzliche Risiken und schwere Krankheitsverläufe minimieren, das Gesundheitssystem entlasten und die Lebensqualität erhalten.

Vor diesem Hintergrund spricht sich Herzog dafür aus, das Impfprogramm für Erwachsene weiterzuentwickeln – mit klaren Empfehlungen zu regelmäßigen Auffrischungen, einer verstärkten Information der Bevölkerung und einer konsequenten Umsetzung der nationalen Impfempfehlungen. Damit lasse sich ein verlässlicher Schutz über alle Lebensphasen hinweg sicherstellen und das Gesundheitssystem spürbar entlasten.

Währenddessen wird an der nächsten Generation von Impfstoffen gearbeitet. Der Pipeline-Report von Vaccines Europe aus dem Dezember des Vorjahres zeigt eine hohe Dynamik: Es befinden sich 91 Impfstoff- und Antikörperkandidaten gegen Infektionskrankheiten in der klinischen Entwicklung. Ein erheblicher Teil richtet sich gegen Erreger, für die es bislang keine zugelassenen Impfstoffe gibt, wie etwa Lyme-Borreliose, Epstein-Barr-Virus oder HIV. Zum Einsatz kommen dabei unterschiedliche moderne Technologien, von mRNA- bis hin zu proteinbasierten Impfstoffen.

Die Innovationspipeline adressiert nicht nur klassische Kinderimpfungen oder Infektionen der Atemwege, sondern auch globale Herausforderungen wie antimikrobielle Resistenzen, infektiös bedingte Krebserkrankungen oder eine verbesserte Vorsorge für zukünftige gesundheitliche Krisen. „Impfstoffforschung ist ein zentraler Pfeiler resilienter Gesundheitssysteme“, so Herzog. „Sie verbindet Prävention, Innovationskraft und Standortpolitik.“

Der Österreichische Impftag bietet jährlich nicht nur einen wichtigen Rahmen zur Bewusstseinsbildung, sondern auch eine wertvolle Plattform für den Austausch über die Bedeutung von Impfungen für Gesundheit und Innovation in Österreich.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

14.01.2026

Mit Nachdruck die Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit stärken

Im Kampf gegen eine Rezession gilt es, auf Wachstumsbranchen zu setzen. Die Pharmabranche kann wesentliche Impulse zur Stärkung der Forschung und Produktion in Österreich beisteuern.

Wien, 15. Jänner 2026 – „Es ist gut, dass die Bundesregierung in der gestern beschlossenen Industriestrategie die Life Sciences als Schlüsseltechnologie anerkannt hat und die Weichen dafür gestellt hat, dass für diesen Bereich eine eigene Strategie erarbeitet wird“, sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, anlässlich der kürzlich abgehaltenen Klausur der österreichischen Bundesregierung. Diese Life-Sciences-Strategie muss nun schnell mit Leben erfüllt werden: „Gerade jetzt ist es wichtig, eine klare Vision für die Zukunft des Pharmastandorts Österreich zu entwickeln und die Rahmenbedingungen gezielt zu verbessern. Der Pharma- und Life-Sciences-Sektor ist eine Wachstumsbranche, die dazu beitragen kann, Österreich als relevanten Standort für Forschung und Produktion zu etablieren, Arbeitsplätze abzusichern und die Medikamentenversorgung sicherzustellen.“

Dabei sind es drei große Bereiche, auf die bei einer Life-Sciences-Strategie laut PHARMIG der Fokus zu richten ist: die Stärkung der Forschung, der heimischen Arzneimittelproduktion und die frühe sowie uneingeschränkte Verfügbarkeit neuer, aber auch bewährter Therapien, womit speziell Anpassungen bei den Preis- und Erstattungsregelungen gemeint sind. „Eine nationale Pharma- und Life-Sciences-Strategie muss den richtigen Rahmen für Forschung, Innovation und Produktion setzen. Sie muss ebenso darauf achten, dass Produkte auch am Markt zur Verfügung stehen“, so Herzog.

Für den Branchenvertreter geht es nun mehr denn je darum, dass die Politik strategisch und umsichtig agiert: „Wir sehen seit längerem, dass Österreich schwächelt und uns andere Länder den Rang ablaufen. Das gelingt ihnen, indem sie beispielsweise mit einem eigenen Maßnahmenplan in die Pharmabranche investieren und so Unternehmen und Investoren anziehen. Ein solches Vorgehen, das von der Politik gesteuert und getragen wird, brauchen wir jetzt in und für Österreich.“

Die geopolitischen Rahmenbedingungen verschärfen sich kontinuierlich, und der internationale Wettbewerb um Wertschöpfung, Fachkräfte und Forschungskapazitäten nimmt weiter zu. Österreich steht vor der Notwendigkeit, seine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit deutlich zu erhöhen. Dafür braucht es vor allem konsequente Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation. „Jetzt ist der Zeitpunkt, um entschlossen zu handeln und den Standort strategisch auf Wachstum auszurichten“, bringt Herzog es auf den Punkt.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

18.12.2025

EU-Gesetzespaket zur Stärkung des Biotech-Sektors in der EU

Das umfangreiche Reformpaket „European Biotech Act“ soll den Standort Europa im internationalen Wettbewerb stärken und weitere Investitionen in Forschung fördern.

Wien, 18. Dezember 2025 – Mit dem diese Woche vorgestellten European Biotech Act will die Europäische Kommission unter anderem die Genehmigung klinischer Prüfungen, die für die Zulassung neuer Medikamente entscheidend sind, deutlich beschleunigen und den Schutz innovativer Biotech-Arzneimittel ausweiten. Damit soll Europa bei der Entwicklung dieser hoch komplexen Therapien, die zur Behandlung meist schwerer Krankheiten eingesetzt werden, weltweit führend werden. Doch das Paket wird von der pharmazeutischen Industrie mitunter kritisch gesehen.

Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG, kommentiert den European Biotech Act in einer ersten Stellungnahme wie folgt: „In Europa werden im Zuge der Erforschung neuer Medikamente heute nur noch halb so viele klinische Studien durchgeführt wie vor zehn Jahren. Das ist weder aus Sicht des Forschungsstandorts erfreulich noch im Hinblick auf die rasche Verfügbarkeit neu entwickelter Medikamente. Ebenso fehlt Patientinnen und Patienten zunehmend die Möglichkeit, an diesen Studien teilzunehmen und damit früh Zugang zu neuen Medikamenten zu bekommen. Daher tut die Europäische Politik gut daran, mit entsprechenden Maßnahmen Europas Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Der Biotech-Sektor ist ein idealer Bereich, um dieses Ziel zu verfolgen. Wie das aber mit der letzten Woche vorgestellten EU-Arzneimittelgesetzgebung zusammengeht, bleibt abzuwarten.“

So adressiert der European Biotech Act beispielsweise die für forschende Unternehmen so wichtigen Schutzfristen, im konkreten Fall etwa das Supplementary Protection Certificate (SPC), über das Hersteller künftig ein zusätzliches Jahr an Marktexklusivität erhalten können sollen. Derzeit liegt die maximale Verlängerung bei fünf Jahren. Gleichzeitig ist dies aber an Verpflichtungen geknüpft, die erst recht wieder Hürden für die Unternehmen darstellen. Diese Diskrepanz zeigte zuletzt auch schon die finale Fassung des EU-Arzneimittelgesetzespaketes, die vergangene Woche veröffentlicht wurde.

Positiv hervorzuheben ist jedenfalls, dass mit dem EU Biotech Act die Dauer der Zulassung klinischer Prüfungen deutlich verkürzt werden soll. Diese beträgt derzeit oft viele Monate. Künftig sollen die Prüfung der Unterlagen und die ethische Bewertung innerhalb von nur 75 statt bisher 106 Tagen abgeschlossen sein. Wenn keine Rückfragen seitens der Behörde bestehen, sogar nach 47 Tagen. Für komplexe Therapien wie Zell- und Gentherapien sinkt die Bewertungszeit auf unter die Hälfte der bisherigen Dauer, nämlich von 96 auf 47 Tage.

Neben regulatorischen Verbesserungen plant die EU mit ihrem Biotech Act eine Investitionsplattform für Gesundheitsbiotechnologie in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank zu schaffen. Damit sollen private Geldgeber für neue Projekte gewonnen und der Standort Europa für Forschung und Innovation attraktiver gemacht werden, auch für österreichische Unternehmen und Einrichtungen.

Das Paket umfasst zudem die Überarbeitung der Medizinprodukte- und Diagnostik-Verordnungen (MDR und IVDR), um bestehende Schwachstellen zu beheben. Geplant sind koordinierte Bewertungen für multinationale Studien, neue Kriterien für Produkte mit hohem medizinischem Nutzen sowie ein Mechanismus zur schnelleren Streitbeilegung zwischen Behörden und Herstellern.

Weiters ergänzt wird das Reformpaket durch den Entwurf des „EU Safe Hearts Plan“. Dieser soll dazu beitragen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die über drei Millionen Todesfälle pro Jahr in Europa verantwortlich sind, vorzubeugen, frühzeitig zu erkennen und besser zu behandeln. Digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz sollen Versorgungslücken schließen und allen Menschen, unabhängig vom Wohnort, Zugang zu moderner Gesundheitsversorgung ermöglichen. Hier liegt ein wesentlicher Teil der Umsetzung in nationaler Verantwortung: Die Mitgliedstaaten sollen eigene Programme zur Prävention, Früherkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln.

Der European Biotech Act wird nun im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren behandelt. Die Vorschläge gehen zur Beratung ins Europäische Parlament und in den Rat der EU und können dabei noch angepasst werden.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

12.12.2025

Wettlauf um die Zukunft: Was Österreichs Life Sciences jetzt dringend benötigen

Expertinnen und Experten fordern entschlossenes politisches Handeln, gezielte Investitionen und bessere Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Life-Sciences-Standort.

Wien, 11. Dezember 2025 – Globale Krisen, geopolitische Unsicherheiten und strategische Abhängigkeiten setzen den Life-Sciences-Standort Österreich massiv unter Druck. In den vergangenen 20 Jahren ist der europäische Anteil an globalen F&E-Investitionen um 25 Prozent gesunken, und der Anteil an klinischen Studien zur Arzneimittelentwicklung ist von 22 auf 14 Prozent zurückgegangen. Auch Österreich ist davon betroffen und droht weiter zurückzufallen. Vor diesem Hintergrund diskutierten Anfang Dezember im Kelsen-Saal des Parlaments führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie über die Zukunft der Life Sciences in Österreich.

Im Mittelpunkt der von Sara Grasel, Chefredakteurin von Selektiv, moderierten Veranstaltung standen die neue EU-Life-Sciences-Strategie und die geplante österreichische Pharmastrategie. Politikberater Thomas Hofer betonte in seinem Impuls-Statement, dass die politische Kommunikation derzeit stark von Emotionen geprägt sei. Das erschwere notwendige Reformen wie im Bereich der Life Sciences: „Wir leben in einer Zeit der Emokratie. Das bedeutet, dass Emotionen die politische Kommunikation dominieren und sie von Zahlen, Daten und Fakten entkoppeln. Für einen innovationsgetriebenen Sektor, wie die Life Sciences, ist das besonders problematisch, da Fortschritt und Investitionen auf Vertrauen in Wissenschaft und auf langfristige Strategien angewiesen sind.“ Das öffne Falschmeldungen sowie dem Schüren von Ängsten Tür und Tor. „Die Herausforderung für die Politik liegt nun unter anderem darin, den Mut zu haben, positive Visionen zu kommunizieren und den Fortschritt aktiv zu gestalten“, so Hofer.

Monika Rosen, Börsenexpertin und Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, sieht dringenden Handlungsbedarf und nennt das fehlende Risikokapital als eine der größten Hürden: „Der Gesundheitssektor ist ein zentraler Hebel für den Wirtschaftsstandort Österreich, gerade in Zeiten globaler Unsicherheit. Wir stehen unter massivem Innovationsdruck, während wir Gefahr laufen, zwischen den Supermächten USA und China marginalisiert zu werden.“ Kapitalmärkte spielten dabei eine entscheidende Rolle, doch in Europa fehle privates Risikokapital, „das in den USA und in Ländern mit starker Life-Sciences-Industrie selbstverständlich ist, wie etwa in der Schweiz und in Dänemark“. Die Folge: „Start-ups wandern ab, sobald sie eine gewisse Größe erreichen, weil ihnen hier die Finanzierungsmöglichkeiten fehlen. Wenn wir diese Lücke nicht schließen, verlieren wir nicht nur Unternehmen, sondern auch Know-how und Wertschöpfung“, so Rosen. Ihr Appell: „Wir brauchen eine Kultur, die Innovation ermöglicht und nicht vorschreibt, und zwar durch attraktive Rahmenbedingungen und Zugang zu Kapital. Denn in Zeiten immer knapper werdender öffentlicher Förderungen sind wir zunehmend auf privates Kapital angewiesen.“

Josef Penninger, Genetiker und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI), unterstrich ebenfalls die Bedeutung langfristiger Strategien. Nach Stationen in Nordamerika und anderen Ländern forscht er bis heute im Ausland und kritisiert die bei uns fehlende Risikobereitschaft: „Österreich hat exzellente Köpfe und Ideen, aber wir trauen uns zu wenig. Es fehlt schlicht der Mut, groß zu denken. In den USA wird eine gute Idee sofort finanziert, in Europa muss man sich durch endlose Formalitäten kämpfen. Das bremst Innovation.“ Auch beim Kapital sieht Penninger Nachholbedarf. Denn in den USA investieren Pensionsfonds und große Versicherungen Milliarden in Forschung und Biotechnologie, weil sie langfristig denken. In Europa seien laut Penninger die Summen verschwindend gering: „Wenn wir den Standort stärken wollen, müssen wir diese Strukturen ändern und Forschung als Investition in die Zukunft begreifen. Forschung sollte nicht als Kostenfaktor gesehen werden, sondern vielmehr als Motor für wirtschaftliches Wachstum. Werden all diese Rahmenbedingungen nicht langfristig gesichert, bleiben auch keine Talente im Land, die mit ihrer Forschung weltweit Maßstäbe setzen.“

Pavol Dobrocky, Präsident der PHARMIG und Geschäftsführer von Boehringer Ingelheim RCV, betonte, wie wichtig die richtigen Rahmenbedingungen sind, damit pharmazeutische Unternehmen bei der globalen Suche nach neuen Standorten auch Österreich in Betracht ziehen: „China hat die Life Sciences als Schlüsselpriorität festgelegt und stellt enorme Mengen an Venture Capital bereit. Damit steht Risikokapital, speziell für innovative, wachstumsorientierte Unternehmen zur Verfügung.“ Anreize dieser Art seien entscheidend. „Österreich verfügt über großes Potenzial in Forschung und Produktion, mit einer starken Wissenschaftslandschaft und attraktiven Standortbedingungen. Es muss sich aber im internationalen Wettbewerb behaupten. Dafür brauchen wir eine Life-Sciences-Strategie, die gezielt Forschung, Produktion und Marktzugang fördert. Nur mit mutigen Reformen, effizienteren Strukturen und attraktiven Rahmenbedingungen können wir wettbewerbsfähig bleiben, innovative Therapien in die Versorgung bringen und unseren Anteil am Weltmarkt sichern“, so Dobrocky.

Eine nationale Life-Sciences-Strategie dürfe keinesfalls isoliert gedacht werden, betonte Matthias Heck, Senior Advisor beim europäischen Verband der pharmazeutischen Industrie für innovative und spezialisierte Therapien (EUCOPE), und plädierte für einen ganzheitlichen Ansatz: „Europa hat mit der neuen Life-Sciences-Strategie einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Die Life Sciences sind eine strategisch wichtige Branche, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch.“ Ziel einer solchen Strategie sei es laut Heck nicht, der Industrie Gefälligkeiten zu erweisen, „sondern Innovationskraft zu stärken und die Zukunft unserer Sozialsysteme zu sichern.“ Deshalb müsse eine nationale Life-Sciences-Strategie stets eng mit der europäischen Strategie abgestimmt werden. „Ein echter Wandel kann nur gelingen, wenn alle Akteure gemeinsam und ganzheitlich denken und handeln. Dafür sind Vertrauen sowie konkrete, messbare Maßnahmen unerlässlich. Ebenso wichtig ist, dass die Strategie kontinuierlich begleitet und weiterentwickelt wird“, so Heck. Als Best-Practice-Beispiel führte er Dänemark an, wo der Life Sciences Council dauerhaft alle relevanten Akteure wie Regulatoren, Industrie und Ärzteschaft einbindet. Dieses Modell könne auch für andere Länder als Vorbild dienen, um nachhaltigen Erfolg im Life-Sciences-Sektor zu sichern.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

11.12.2025

Pharmazeutische Industrie warnt: Abwasserrichtlinie gefährdet Versorgungssicherheit mit Medikamenten und Wettbewerbsfähigkeit

Die Kommunale Abwasserrichtlinie wird zu finanziellen Belastungen führen, die sich letztlich negativ auf die Versorgung mit Medikamenten auswirken werden.

Wien, 11. Dezember 2025 – Die pharmazeutische Industrie warnt wiederholt davor, dass die kommunale Abwasserrichtlinie in ihrer jetzigen Form die Versorgung mit Medikamenten gefährdet, genauso wie den Forschungs- und Produktionsstandort Europa. Zuletzt hätte es für die EU-Kommission eine Möglichkeit gegeben, die bereits beschlossene Richtlinie überarbeiten zu lassen. Doch dies wurde nicht ermöglicht. Damit bleibt weiterhin zu befürchten, dass die pharmazeutischen Unternehmen den Großteil der Kosten für die Einführung und den Betrieb einer 4. Klärstufe des kommunalen Abwassers zu tragen haben. „Das wäre ein Brandbeschleuniger für den wirtschaftlichen Niedergang Europas und eine Gefahr für die Versorgung mit wichtigen Medikamenten“, warnt Alexander Herzog, Generalsekretär des Pharma-Verbandes PHARMIG ausdrücklich.

Die EU-Kommission hatte zwar, wie im Herbst zugesagt, eine neuerliche Kostenstudie durchführen lassen. Doch diese Studie beschränkt sich auf Kostenanpassungen und Inflationskorrekturen, ohne eine Transparenz zu den zugrunde liegenden Daten zu liefern. Eine umfassende sektorale Bewertung – wie von Mitgliedstaaten und Industrie gefordert – blieb aus. Die Kosten, die auf die Pharma- und Kosmetikindustrie zukommen, reichen je nach Studie von gut einer Milliarde Euro europaweit pro Jahr bis zu 11 Milliarden Euro, wie von der europäischen Vereinigung der nationalen Verbände in der Wasserver- und Abwasserentsorgung (EurEau) errechnet wurde.

„Wir bleiben bei unserer Kritik, dass die zu erwartenden Kosten massiv unterschätzt werden“, so Herzog. Viele Medikamente, besonders Generika und Spezialpräparate, stehen bereits jetzt unter wirtschaftlichem Druck. Zusätzliche Belastungen, wie sie nun bevorstehen, werden zur Folge haben, dass diese Präparate vom Markt verschwinden, wenn ihre Preise nicht erhöht werden können. Dies ist wiederum unter den existierenden Preis- und Erstattungsregelungen kaum oder nur schwer durchzuführen. Dazu Herzog: „Hier herrscht wenig politische Weitsicht und das wird zu einem ernsten Problem für die Medikamentenversorgung werden.“

Bis zuletzt hatte sich die pharmazeutische Industrie dafür ausgesprochen, dass bei einer neuerlichen Kostenanalyse ein innovativer Ansatz gewählt wird, der auch die Auswirkungen auf die Arzneimittelpreise, die Erstattungsrahmen und den Zugang der Patient:innen zu essenziellen Behandlungen umfasst. Eine Forderung, die auch von zahlreichen Mitgliedsstaaten mitgetragen wurde. Selbst EU-Gesundheitskommissar Oliver Varhelyi hatte eine mögliche Anpassung der Richtlinie in den Raum gestellt. „Leider ist man hier nicht mit der notwendigen Besonnenheit vorgegangen. So ist zu befürchten, dass Umweltschutz auf Kosten der Versorgung und letztlich zum Leidwesen der Patientinnen und Patienten betrieben wird“, äußert sich Herzog kritisch.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

11.12.2025

EU-Arzneimittelgesetzgebung: bittersüßer Fahrplan für Europas Zukunft

Statt den Standort umfänglich zu stärken und Versorgungssicherheit zu schaffen, bringt die Reform in ihrer nun veröffentlichten Endfassung neue Hürden und Rechtsunsicherheit.

Wien, 11. Dezember 2025 – Heute in den frühen Morgenstunden haben EU-Parlament, -Rat und -Kommission eine vorläufige Einigung über die Reform der 20 Jahre alten EU-Arzneimittelgesetzgebung erzielt. In einer ersten Reaktion bewertet Alexander Herzog, Generalsekretär des Pharma-Verbandes PHARMIG, das Paket wie folgt: „Die EU sendet ambivalente Signale aus. Einerseits will sie gerade mit diesem Gesetzespaket die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Medikamentenversorgung stärken. Andererseits bewirken viele der Regeln, auf die man sich nun geeinigt hat, das Gegenteil davon. Wären die jüngsten, geopolitischen Entwicklungen stärker ins Auge gefasst worden, könnte man mit einem entsprechenden Paket den Standort nachhaltiger stärken, anstatt da und dort erst recht wieder Hürden für Unternehmen zu schaffen.“

Das nunmehr vorliegende, finale Gesetzespaket bleibt deutlich hinter den Erwartungen der Pharmabranche zurück. Zwar wurden beispielsweise Verfahrensdauern gekürzt, gleichzeitig gelang es aber nicht, ein klares Anreizsystem für eine verstärkte Medikamentenforschung zu schaffen. Ebenso bleibt die erhoffte Stärkung der Resilienz Europas durch Bürokratieabbau aus. „Statt strategischer Weitsicht geht von diesem Gesetzespaket das Signal aus: Europa hat wohl gerne Innovationen, aber dahingehend investieren sollen andere“, bringt es Herzog auf den Punkt.

Bedingt positiv zu bewerten ist, dass der Unterlagenschutz im Zusammenhang mit der Entwicklung innovativer Arzneimittel weiterhin acht Jahre betragen soll. Die zusätzliche Marktexklusivität von bis zu 3 Jahren, wie sie bisher gegolten hat, ist aber mit den neuen Regeln weit schwieriger zu erreichen.

Schwer wiegt zudem, dass zentrale Zukunftsbereiche nur unzureichend adressiert werden. Für die Entwicklung dringend benötigter neuer Antibiotika fehlen auch in der Überarbeitung des Pharmapaketes wirksame Anreize. Ein tragfähiges Modell, das Forschung und Entwicklung in diesem Hochrisikobereich tatsächlich antreibt, bleibt aus.

Auf der anderen Seite sind im Bereich der Generika Mechanismen vorgesehen, um deren Markteintritt zu beschleunigen. Der schnellere Zugang zu Nachahmerprodukten geht allerdings auf Kosten der innovativen Unternehmen und schafft gleichzeitig für alle eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Dazu sagt Herzog: „Hier hätte man mit entsprechender Sensibilität ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Bereichen schaffen können, um am Ende sowohl den Forschungs- als auch den Produktionsstandort Europa nachhaltig zu stärken.“

Woran beide Sektoren, der innovative wie der Generikasektor, gleichermaßen leiden, ist der hohe, bürokratische Druck. Anstatt diesen abzubauen, wird er mit dem Gesetzespaket sogar noch erhöht. So sollen beispielsweise Unternehmen verpflichtet werden, für jedes rezeptpflichtige Arzneimittel aus ihrem Portfolio einen „Shortage Prevention Plan“ zu erstellen, sprich einen detaillierten Vorsorgeplan, um potenzielle Lieferengpässe möglichst zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen. Diese Vorgabe aber bindet erhebliche Ressourcen, ohne darauf zu achten, wo tatsächlich kritische Fälle mit Versorgungsrelevanz auftreten. Auch eine Pflicht zur Meldung von Engpässen sechs Monate im Voraus wird als nicht praktikabel und nicht durchführbar gesehen.

Erfreulich ist, dass die ursprüngliche 210-Tage-Frist für die Bewertung wissenschaftlicher Gutachten bei EMA-Zulassungsverfahren auf 180 Tage gekürzt wurde. Das fördert die schnellere Verfügbarkeit von Medikamenten, die neu auf den Markt gebracht werden. Allerdings nur dann, wenn das auch durch nationale Regelungen unterstützt wird. Oftmals liegt es nämlich an nationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen und administrativen Hürden, dass neu zugelassene Produkte erst mit zeitlicher Verzögerung für die Patientinnen und Patienten verfügbar sind.

Alexander Herzog fasst zusammen: „Diese Überarbeitung hätte ein Meilenstein für einen wettbewerbsfähigen Standort Europa sein können. Stattdessen erleben wir eine Form von Zuckerbrot und Peitsche. Das fördert keine Rechtssicherheit und auch keine Planungssicherheit. Hier wäre deutlich mehr drin gewesen.“

Ehe das Gesetzespaket in Kraft tritt, muss es noch durch die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament formal bestätigt werden. Danach wird es im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt 24 Monate später in Kraft.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at -

01.12.2025

EU-Verordnungsentwurf gegen Medikamentenengpässe: Diskussionsbedarf

Die im Gesetzesentwurf definierten Maßnahmen müssen so gewählt werden, dass sie die wesentlichen Ursachen bekämpfen und nicht noch weiter Verwerfungen verursachen.

Wien, 1. Dezember 2025 – Im Kampf gegen Medikamentenengpässe diskutiert die Europäische Union derzeit den sogenannten „Critical Medicines Act“ (CMA). Diese Verordnung, die sich noch in einem Entwurfsstadium befindet, soll nächstes Jahr verabschiedet werden. Damit diese geplante Gesetzgebung aber keine weiteren administrativen Hürden bringt und sie ihre beabsichtigten Ziele erreicht, sind aus Sicht der pharmazeutischen Industrie noch wesentliche Punkte darin zu adaptieren. Dazu sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG: „Eine europäische Herangehensweise ist der richtige Weg, um Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten an ihren Ursachen zu bekämpfen. Allerdings darf es durch ein neues Gesetz nicht zu Doppelgleisigkeiten aufgrund bereits bestehender Vorgaben kommen, ebenso sind überbordende, administrative Aufwände für die Unternehmen zu vermeiden.“

Wiewohl das Ziel klar zu unterstützen ist, nämlich Lieferengpässe möglichst zu vermeiden, geht der Gesetzestext bislang noch viel zu wenig auf deren Ursachen ein. So ist beispielsweise nicht klar, wie die Abhängigkeit von Drittstaaten bei der Medikamentenproduktion tatsächlich reduziert werden soll. Hinsichtlich des Ziels, die hiesige Produktion auszubauen, betont Herzog: „Wir begrüßen dieses Vorhaben vollumfänglich. Aber wenn nicht sichergestellt wird, dass die Länder dann auch bereit sind, die damit verbundenen höheren Preise zu bezahlen, wird das ein unerfüllter Wunsch bleiben.“

Außerdem entstehen Engpässe speziell durch die Einkaufs- und Preispolitik in den europäischen Mitgliedsstaaten, die deshalb besonderes Augenmerk verdient. Dazu Herzog: „Mit der flächendeckenden Niedrigpreispolitik wird ein enormer Druck auf die Hersteller patentfreier Medikamente ausgeübt. Dass das nicht gut für die Versorgung ist, sehen wir leider schon seit Jahren. Gleichzeitig führt der Parallelhandel zu Verwerfungen in der Versorgung, weil die Tendenz gegeben ist, dass Ware in Mitgliedsstaaten mit höherem Wohlstand verbracht wird. Wenn man das nicht ändert, wird sich die Situation nicht nachhaltig bessern.“

Weiters plädiert die pharmazeutische Industrie dafür, die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten zu achten, wenn es um Details des öffentlichen Beschaffungswesens geht. Ausschreibungen können mitunter den Preisdruck erhöhen, wodurch eine Marktausdünnung und folglich eine volatile Versorgungslage droht. Auf der anderen Seite sollte das Gesetz klare Maßnahmen gegen die aktuelle fragmentierte nationale Bevorratung von Arzneimitteln enthalten, um zu verhindern, dass diese die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes beeinträchtigt. „Hier haben wir uns stets für eine europäische Lösung ausgesprochen. Die nationalen Vorratslager, die heuer in einzelnen Ländern, darunter auch Österreich, eingerichtet wurden, bergen die Gefahr, selbst Engpässe hervorzurufen. Sie entziehen dem Markt erst recht wieder Ware, die dann in der Verteilung fehlt. Es ist eine komplexe Materie, sicher, aber genau deshalb ist eine durchdachte, gesamthafte Vorgehensweise umso wichtiger“, gibt Herzog zu bedenken.

Ein wichtiger Schritt wäre, Daten aus dem Europäischen Arzneimittel-Verifizierungssystem, das vor Jahren in der gesamten EU eingeführt wurde, auch im Rahmen des Critical Medicines Act zur Nutzung freizugeben, um u.a. doppelte Meldepflichten für die Unternehmen zu vermeiden. Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dass sich anhand der gespeicherten Informationen zeitnah feststellen ließe, welche und wie viele Packungen von zumindest verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten abgegeben werden. „Anhand dieser Daten könnte man Schwachstellen identifizieren und die Verteilung der Ware in den einzelnen Märkten leichter koordinieren“, so Herzog.

Werden die Bedenken der Industrie gehört und in das neue Gesetz übertragen, kann selbiges ein wichtiger Meilenstein sein, um die Versorgung mit Medikamenten europaweit in Zukunft ein Stück weit verlässlicher zu gestalten. „Am Ende geht es aber um einen gesamtheitlichen Ansatz, sprich eine Strategie für den gesamten Life Sciences-Sektor, von der Forschung über die Produktion bis hin zum Marktzugang, damit die pharmazeutische Industrie ihr Wachstumspotenzial voll ausschöpfen kann. Das wäre zum Wohle der Patientinnen und Patienten und unserer Wirtschaft insgesamt“, betont Herzog.

Rückfragehinweis

PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Head of Communication & PR

Peter Richter, BA MA MBA

+43 664 8860 5264

peter.richter@pharmig.at

Statistiken

-

11,7 %

des BIP Anteil der Gesundheits-ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP)

-

13,48 %

Anteil der Medikamente an den Gesundheitsausgaben

-

1,94

Euro Wertschöpfung eines Pharma-Euros für die Gesamtwirtschaft

-

3.3 MRD.

Investitionen der Pharmaunternehmen in den Standort Österreich (2013-2021)

-

18.000

Beschäftigte in den Unternehmen der pharmazeutischen Industrie Österreichs (63.000 indirekt Beschäftigte)

Weitere Online Angebote der PHARMIG

- PHARMIG ENTDECKEN

- AKTUELLES

- IM DETAIL

![© Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Pharmig.Core.Models.Cms.Image] © Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Pharmig.Core.Models.Cms.Image]](/media/1151/pharmastndort_oesterreich.jpg?width=464&height=290&quality=1)

![© Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Pharmig.Core.Models.Cms.Image] © Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Pharmig.Core.Models.Cms.Image]](/media/1150/amvo.jpg?width=464&height=290&quality=1)

![© Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Pharmig.Core.Models.Cms.Image] © Umbraco.Cms.Core.Models.MediaWithCrops`1[Pharmig.Core.Models.Cms.Image]](/media/1152/pharmig-academy.jpg?width=464&height=290&quality=1)